一切始於一個看似遙不可及的想法:3D 列印傳統上多用於製作原型,但能否運用這項技術來生產數百萬完全符合 Apple 設計標準、以高品質再生金屬製成的錶殼?

Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 表示:「這不只是個點子,而是一個渴望成真的想法。我們一提出這個問題,就立刻著手進行測試。我們得透過不斷打樣、流程最佳化,以及大量的資料蒐集,證明這項技術足以達到我們對品質的高標準。」

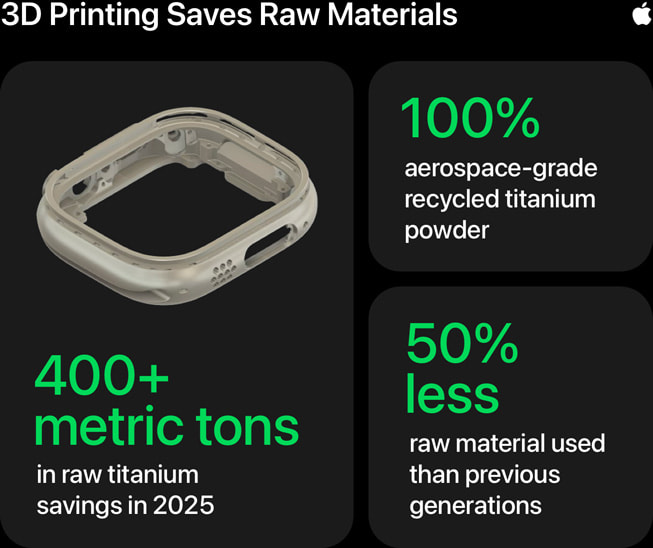

今年,所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成,而能以如此規模達成這番成果,在以往被認為是不可能的。Apple 的每個團隊都為同一個目標積極投入。Apple Watch Series 11 的拋光鏡面處理必須完美無瑕。Apple Watch Ultra 3 則必須維持耐用且輕量的特性,滿足日常探險者的需求。兩者也都必須在不犧牲效能的前提下,更加環境友善,並採用相同或更高品質的材料。

Apple 環保與供應鏈創新副總裁 Sarah Chandler 表示:「Apple 每個團隊都把環境視為核心價值。我們知道 3D 列印在材料效率方面具有極大潛力,而這對達成 Apple 2030 目標非常重要。」

Apple 2030 是公司設定的積極目標,要在 2030 年前,使整體足跡達到碳中和,涵蓋製造供應鏈以及產品的整個使用生命週期。目前,用於製造 Apple Watch 的所有電力已全面來自風能、太陽能等再生能源。

在 3D 列印的積層製程中,物件會一層又一層堆疊成形,直到最接近所需的最終形狀。傳統上,鍛造零件的加工是減材製程,需要將大量材料切削去除。這項轉變讓 Ultra 3 和 Series 11 的鈦金屬錶殼能比前一代減少一半的原物料使用量。

Chandler 解釋道:「減少 50% 是非常了不起的成就,代表用原本製作一只錶殼的材料,現在可以做出兩只。回頭檢視其影響,節省的地球資源是非常可觀的。」

Apple 推估,光是今年,這項新製程就可節省超過 400 公噸的原鈦材料。

過去十年期間,Apple 已著手進行 3D 列印的實驗,而整個產業才正要起飛。在醫院的實驗室裡,醫師開始使用第一批 3D 列印義肢和人工器官;甚至在地球之外,太空人也在國際太空站上體驗到 3D 列印關鍵工具的速度與便利。

Apple Watch 與 Vision 製造設計資深總監 J Manjunathaiah 博士表示:「我們觀察這項技術成熟的歷程已經很長一段時間,也看到其原型愈來愈符合我們的設計。用更少的材料打造產品一直是我們的目標。以往,我們無法以 3D 列印的方式大規模生產外觀組件。因此我們開始嘗試以 3D 列印金屬來製作外觀組件。」

對 Apple 而言,功能、美感和耐用度都是基本要求。再加上量產能力、嚴格的可靠度測試、效能,以及材料科學上的突破,同時也必須確保 Apple 不會在 2030 年的減碳目標上退步。

從俯瞰角度,一排排方塊從地面凸起,就像白色的樂高摩天大樓,日以繼夜地運作。這些就是為 Apple Watch Ultra 3 和 Series 11 建構鈦金屬錶殼的 3D 列印機。

每台機器都配備一個內含六支雷射的檢流計,六支雷射會同時運作,反覆堆疊超過 900 層,以完成一個錶殼。但在列印開始前,原鈦必須先霧化成粉末,而這個過程需要調整其中的含氧量,以降低鈦在受熱時容易爆炸的特性。

Bergeron 表示:「這是最尖端的材料科學。」

Manjunathaiah 解釋道:「粉末必須是 50 微米大小,就像非常細的沙子。雷射打在粉末上時,含氧與否會讓它的行為完全不同。所以我們必須找出如何讓含氧量保持在低水準。」

Bergeron 補充道:「將每一層精準控制在 60 微米厚,也就是說,要非常細緻地將粉末推展開來。我們必須速度盡快,以便達到量產;同時又要在操作上盡可能慢,以確保精準。這讓我們得以顧及效率,同時達成設計方面的要求。」

列印機完成作業後,操作人員會先將多餘的粉末從成形板上以真空方式吸除,這個步驟稱為粗略除粉 (rough depowdering)。由於列印的成品已接近錶殼所需的最終形狀,包含所有連接處,因此粉末仍可能殘留在錶殼的細縫與角落中。在精細除粉 (fine depowdering) 階段,超音波振動器會協助將這些殘留粉末完全清除。

在分離 (singulation) 過程中,一條細細的帶電金屬線會將各個錶殼鋸切分開,同時會噴灑冷卻液,以維持切割過程中的低溫。接著,自動光學檢測系統會測量每個錶殼,檢查其尺寸和外觀是否精準無誤。這是最終的品質檢查,確保錶殼已準備好進入後續的最後加工。

Bergeron 表示:「機械工程師大概是世界上最厲害的拼圖高手。他們必須把所有在最終組裝時要放進錶殼的東西,包括電路板、顯示器、電池......等等,全部安排得剛剛好能放入。我們會在過程中反覆測試,確認手錶可正常運作;接著加入軟體,運行一段時間,確保所有功能都符合我們的要求。」

3D 列印所帶來的另一項重要設計改良,是能在傳統鍛造工法無法加工的位置上列印紋理。對 Apple Watch 而言,這代表能夠改進行動網路錶款天線結構的防水製程。行動網路機型的錶殼內部有一條以塑膠填充的分隔結構,以便提供天線功能;而在金屬內側表面以 3D 列印製作特定紋理,使 Apple 得以提升塑膠和金屬之間的黏合效果。

要把這些「拼圖」組合起來,經歷了數年的旅程:從一系列示範與概念驗證開始,逐步調整整套工序,包括特定合金成分,以及列印流程本身。在先前產品世代以顯著較小的規模進行測試後,團隊對處理加工鈦金屬的獨特挑戰充滿信心。

Bergeron 表示:「我們總是努力積沙成塔,讓我們能夠逐漸跨出下一步。這項技術現在讓我們的設計能比以往更有彈性。如今我們已經在量產規模上達成這項突破,而且是真正以永續的方式達成,同時符合我們在外觀和結構上的要求,帶來無限可能。」

這項設計彈性所帶來的另一項效益,更超越 Apple Watch 本身:全新 iPhone Air 的 USB-C 埠。透過打造一個全新的連接埠,並以同樣的再生鈦粉末 3D 列印鈦金屬機身,Apple 得以打造出極纖薄卻堅固的設計。

當物理法則、材料創新、非凡的設計能力,以及對環境的不懈承諾全都匯聚在一起時,就會發生這樣的魔法。

Chandler 表示:「我們非常致力於推動整個系統的變革。我們做的事情從來不是只做一次,而是要讓它成為整個系統之後運作的方式。我們的指導原則始終是打造對人和地球更好的產品。當我們在設計、製造和環境目標之間做到無妥協的創新時,帶來的效益會比我們所能想像的更為巨大。」

分享文章